Il micrometro astronomico: una scheda divulgativa

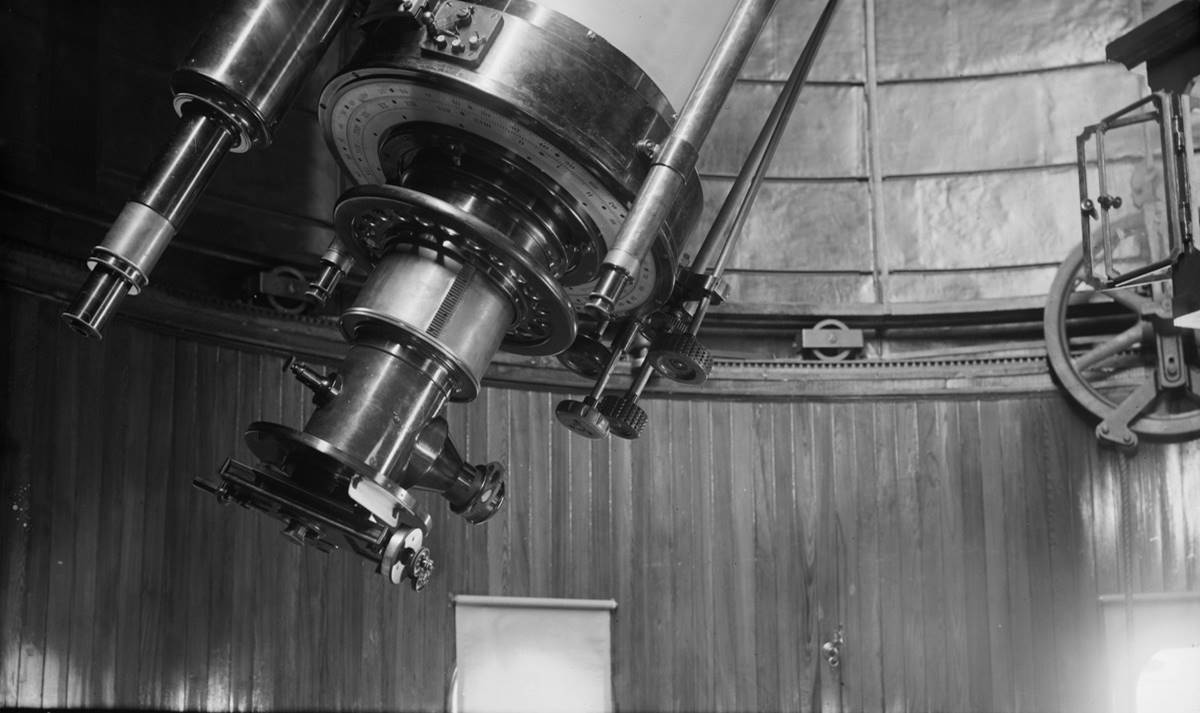

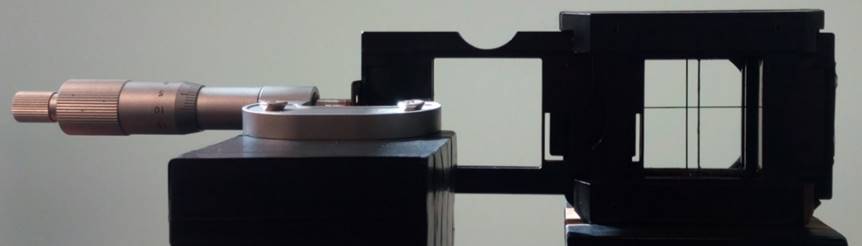

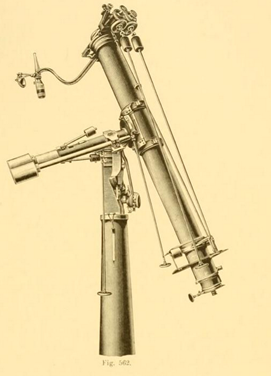

Fig. 1 – Un micrometro al fuoco di un telescopio rifrattore

Premessa

Lo scopo di questa sintetica scheda divulgativa è di soffermarsi brevemente, ed in maniera panoramica e introduttiva, sul micrometro filare, uno strumento meccanico che applicato al telescopio rifrattore ha fornito fondamentali contributi all’astronomia visuale dalla prima metà del Seicento fino agli anni cinquanta del Novecento. A tal fine si sono utilizzate alcune immagini e video disponibili online, oltre ad alcune immagini e brevi video di laboratorio didattico di ottica realizzati presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, per visualizzare quello che l’astronomo osservava al telescopio quando utilizzava il micrometro per le sue osservazioni astrometriche.

Nell’appendice si accenna all’eliometro che, sebbene non sia un micrometro filare, fu tuttavia denominato, per le sue peculiari caratteristiche costruttive, “micrometro a doppia immagine”; il suo impiego fu di fondamentale importanza nell’Ottocento per le misure delle prime distanze stellari.

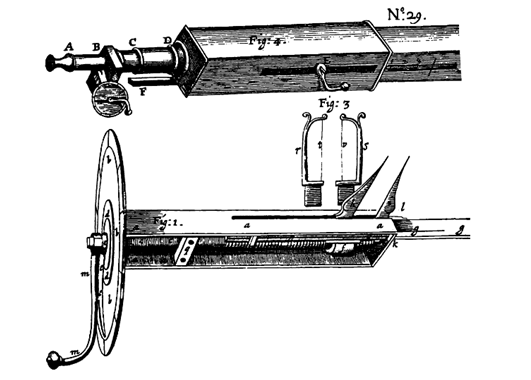

Fig 2. micrometro di Gascoigne

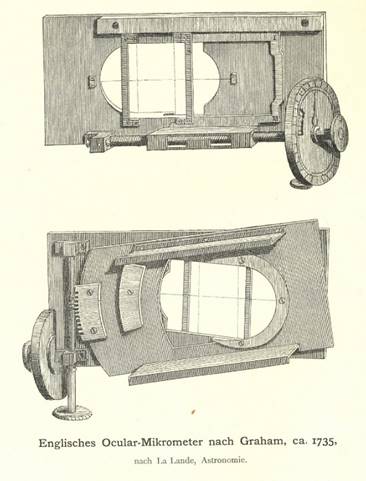

Fig. 3 – Micrometro filare del Settecento

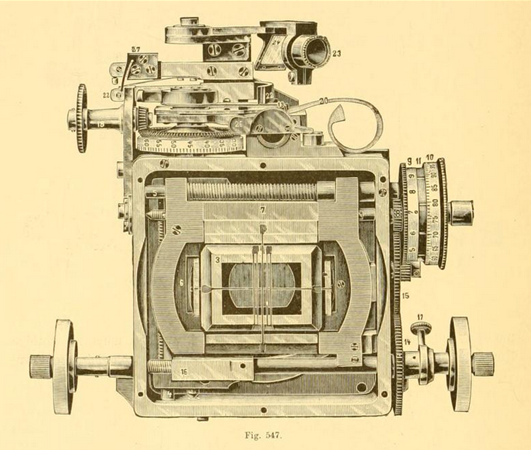

Fig. 4 – Complesso micrometro filare di fine Ottocento

Il primo micrometro astronomico fu realizzato di W. Gascoigne che lo applicò al suo telescopio nel 1638-39 (Fig.2). Durante il Settecento e l’Ottocento questo strumento, applicato al telescopio rifrattore, ebbe un notevole impiego in campo astronomico e numerosi furono i costruttori di strumenti scientifici che ne migliorarono le prestazioni. Nella Fig. 3 si mostra un micrometro filare del Settecento; un primo telaietto fisso contiene due fili tra loro ortogonali e un secondo telaietto mobile contiene un filo che era traslato per mezzo di una vite micrometrica mossa tramite la rotazione del tamburo graduato posto alla sua estremità. Una rotazione completa del tamburo graduato faceva avanzare il telaietto col filo mobile di una quantità pari al passo della vite micrometrica. I fili del micrometro filare andavano posti nel fuoco comune dell’obiettivo del telescopio e del suo oculare rendendo visibile simultaneamente l’oggetto celeste in esame e i fili del micrometro opportunamente illuminati di notte.

L’accuratezza delle misure angolari sulla volta celeste eseguite col micrometro filare dipendeva innanzitutto dalla bontà della lavorazione della sua vite micrometrica nonché dalla stabilità termica e meccanica dell’intero strumento. In Fig.4 un complesso micrometro filare di fine Ottocento.

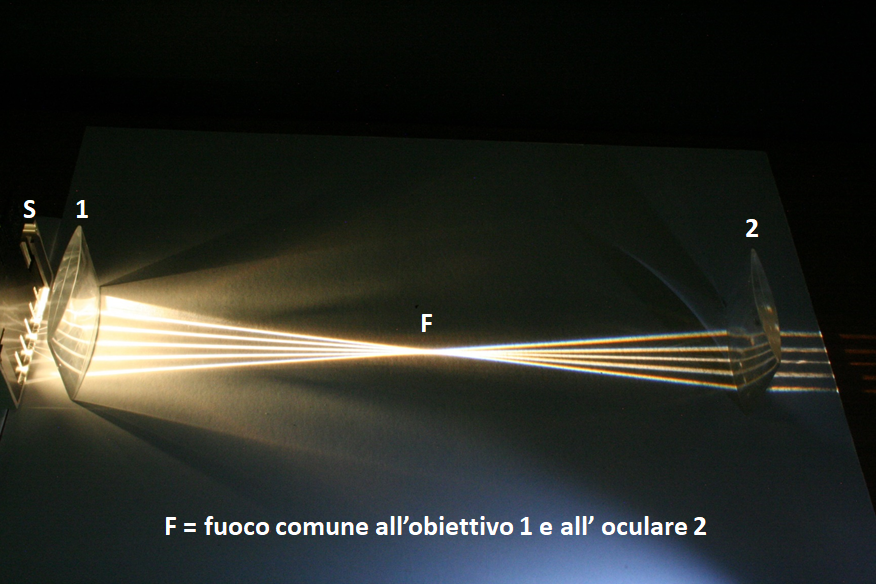

Il telescopio rifrattore – laboratorio

In quest’immagine si mostra, su di un piano, il principio di funzionamento di un telescopio rifrattore usando due lenti cilindriche convergenti ed una sorgente di luce S a raggi paralleli. Questi ultimi visualizzano la luce proveniente da una stella che, dopo essere rifratta dalla lente obiettivo 1, converge nel fuoco F; la lente 2, l’oculare, rifrange nuovamente i raggi divergenti dal fuoco F e li rende paralleli per poter essere osservati dall’occhio dell’osservatore.

Fig. 5 – Fuoco comune all’obiettivo e all’oculare

Fig. 6 – Il micrometro filare al telescopio rifrattore

Il micrometro filare al telescopio rifrattore – laboratorio

La diapositiva 1, retroilluminata, è una fotografia di una stella doppia visuale ed è posta nel fuoco della lente sferica convergente 2. La luce parallela uscente da quest’ultima è raccolta dalla lente sferica convergente 3 che rappresenta l’obiettivo del telescopio ed è osservata, tramite la webcam 6, all’oculare rappresentato dalla lente sferica convergente 5. Il video 1 mostra come il posizionamento del reticolo 4 nel fuoco comune dell’obiettivo 3 e dell’oculare 5 rende visibile simultaneamente la stella doppia e i fili del reticolo del micrometro.

Video 1 – Il micrometro filare al telescopio rifrattore –

Il micrometro filare e lo studio delle stelle doppie visuali: la misura delle masse stellari

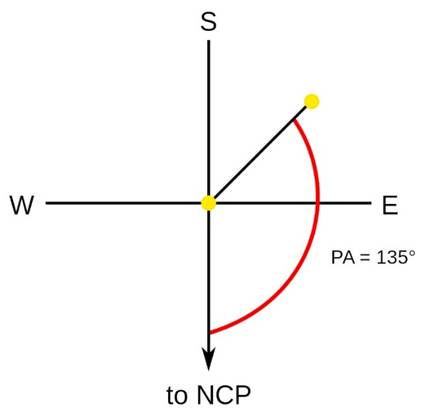

L’astronomia insegna che circa la metà delle stelle sono sistemi binari, cioè formati da due stelle orbitanti intorno al comune baricentro. Per poter descrivere l’orbita apparente della stella secondaria di un sistema doppio visuale rispetto alla primaria occorre introdurre due grandezze chiamate “separazione angolare” e “angolo di posizione”. La separazione angolare misura l’angolo tra la stella primaria (la più brillante) e la secondaria mentre l’angolo di posizione (Fig.7) descrive l’orientazione della congiungente le due stelle rispetto ad una direzione arbitraria come, ad esempio, quella del Polo Nord Celeste. L’osservazione sistematica con un micrometro filare dell’angolo di posizione e delle sue variazioni nel tempo la si deve a F.W. Herschel alla fine del ’700. Quando è noto il periodo orbitale del sistema binario e la sua distanza dalla Terra, è possibile conoscere la massa complessiva delle due stelle in esame; quando si possono misurare le orbite assolute di entrambe le stelle intorno al comune baricentro, prendendo come riferimento le stelle dello sfondo, allora è possibile conoscere le masse delle singole stelle. Lo studio dei sistemi binari dimostrò che le orbite descritte dalle stelle doppie (in Fig.8 l’orbita apparente del sistema doppio T Cygni) seguivano le stesse leggi di Keplero dei moti orbitali dei pianeti intorno al Sole e quindi l’universalità della legge di gravitazione di Newton.

Fig. 7 – l’angolo di posizione

Fig. 8 – l’orbita apparente del sistema doppio T Cygni

Osservare al micrometro filare – 1

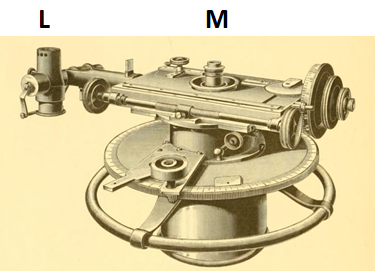

Illuminare di notte i fili del micrometro

Per poter illuminare di notte i fili del micrometro sullo sfondo scuro del cielo occorreva, prima dell’uso delle lampadine elettriche, una lampada ad olio la cui intensità luminosa poteva essere opportunamente regolata in funzione delle magnitudini delle stelle in esame (in Fig.9 la lampada ad olio L illumina i fili del micrometro osservati all’oculare M). In questa simulazione di laboratorio si mostra l’iniziale procedimento per trovare la migliore illuminazione dei fili del micrometro per poter misurare la stella doppia in esame.

Nota: Inizialmente i fili dei micrometri astronomici erano fatti o con fibre naturali (seta) o erano di metallo (argento) e avevano spessori dell’ordine della decina di μm; verso la fine del Settecento furono impiegati fili di ragnatela che avevano spessori dell’ordine del μm successivamente sostituiti da materiali sintetici.

Fig. 9 – La lampada ad olio L illumina i fili del micrometro osservati all’oculare M

Video 2 – Procedimento per trovare la migliore illuminazione dei fili del micrometro

Osservare al micrometro filare – 2

La misura dell’angolo di posizione di una stella doppia visuale

Questo video è una ricostruzione storica di una osservazione ottocentesca in cui si mostra l’astronomo che, dopo aver puntato il telescopio al sistema binario in esame, ruota il micrometro filare fino a posizionare il suo filo orizzontale lungo la congiungente le due stelle. Negli anni successivi questo movimento di rotazione del micrometro fu eseguito per mezzo di un’apposita manopola.

Video 3 – ricostruzione storica di una osservazione ottocentesca

Video 4 – Rotazione del micrometro per la misura dell’angolo di posizione

In questo video si mostra, con una simulazione in laboratorio, quello che l’astronomo osservava al telescopio durante la rotazione del micrometro per la misura dell’angolo di posizione della stella doppia visuale in esame. La rotazione del micrometro terminava quando il filo orizzontale bisecava entrambe le stelle. Durante le osservazioni, questa operazione era resa più difficoltosa a causa della turbolenza atmosferica che degradava le immagini delle stelle e rendeva difficile la loro bisezione con i fili del micrometro.

Fig. 10 – accessori di banco ottico didattico con fili opportunamente illuminati

La precedente simulazione è stata effettuata integrando accessori di banco ottico didattico con fili opportunamente illuminati (Fig.10). Nei micrometri reali i fili erano notevolmente più sottili.

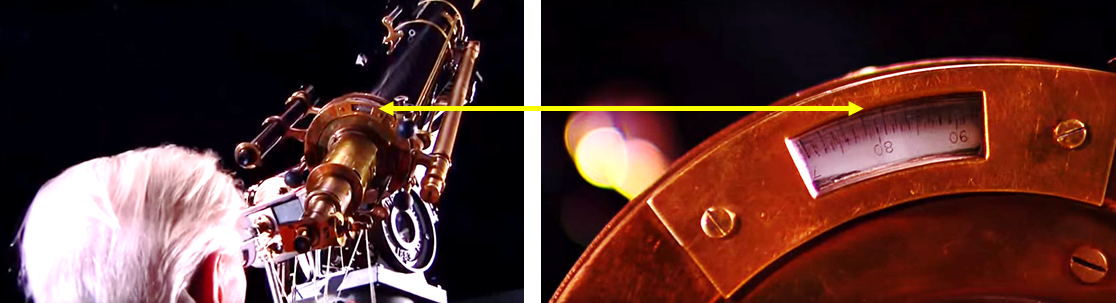

Terminata l’osservazione al telescopio, l’osservatore poteva leggere il valore dell’angolo di posizione direttamente sull’apposita scala graduata circolare del micrometro filare (Figure 11 e 12).

Fig. 11 e Fig. 12 – lettura dell’angolo di posizione

Osservare al micrometro filare – 3

La misura della separazione angolare tra le due stelle di una stella doppia visuale

In questo video si mostra l’astronomo che, ruotando la manopola graduata del micrometro, ne muove il filo mobile per misurare la separazione angolare tra le due stelle.

Video 5 – rotazione della manopoloa

Video 6 – simulazione di ciò che l’astronomo osservava

Questo video è una simulazione di laboratorio in cui si mostra ciò che l’astronomo osservava al telescopio durante questo tipo di misura. Il valore della separazione tra le due stelle era letto sul tamburo graduato della manopola agente sul filo mobile del micrometro; nota la focale del telescopio era nota la separazione angolare tra le due stelle. Nella pratica osservativa, per ridurre gli errori sistematici, si bisecavano con i fili fissi alternatamente entrambe le stelle, la primaria e la secondaria, e si mediavano le letture.

La simulazione è stata effettuata sostituendo il modellino del micrometro 4 di Fig.6 con quello illustrato in Fig.13.

Fig. 13 – Modellino didattico

Modellino didattico assemblato per la simulazione del movimento del filo mobile di un micrometro filare. Il telaio che contiene il filo mobile e la piastra contenente i due fili fissi, ed in cui scorre il telaio, sono stati ricavati da un duplicatore di diapositive; il telaio col filo mobile è mosso dalla vite micrometrica di un comune calibro Palmer.

Dalla seconda metà del Novecento la fotografia astronomica sostituì il micrometro filare in tutte le sue applicazioni astrometriche. In Fig.14 si mostra lo smontaggio di un micrometro di posizione dal grande rifrattore di Yerkes (Wisconsin) ed il seguente montaggio di un portalastre fotografico e della relativa lastra. Di seguito il link al relativo video.

Fig. 14 – smontaggio di un micrometro nel 1930

Il micrometro filare al cerchio meridiano e la determinazione delle coordinate equatoriali delle stelle.

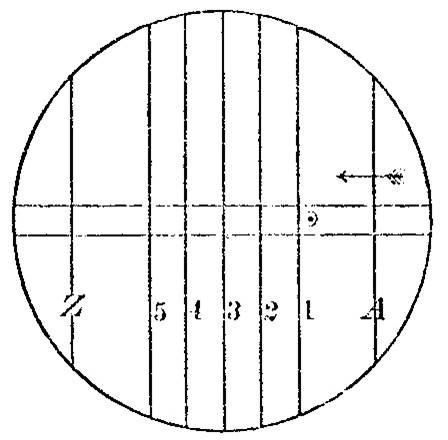

I micrometri filari, detti “di posizione”, montati ai telescopi per lo studio delle stelle doppie visuali avevano modalità costruttive e d’impiego leggermente diverse dai micrometri filari applicati ai cerchi meridiani per le misure dei tempi dei transiti stellari (in Fig.15 il micrometro applicato al cerchio meridiano di Reichenbach del museo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte). Questi ultimi avevano diversi fili verticali (Fig.16) attraverso cui registrare l’istante di tempo del passaggio al meridiano locale della stella in esame; nella seconda metà dell’Ottocento si introdusse un nuovo tipo di micrometro, detto “impersonale”, nel quale non si registrava più l’istante del transito della stella ai singoli fili, misura soggettiva dell’osservatore, ma con un unico filo mobile si registrava automaticamente il tempo del transito al meridiano locale (vedi: https://www.oacn.inaf.it/presentazione-oacn/comprensorio/il-meridiano/il-cerchio-meridiano-e-la-misura-delle-coordinate-stellari-1850-1950/).

I micrometri per gli strumenti meridiani non erano provvisti della scala graduata circolare per la misura degli angoli di posizione poiché non erano utilizzati per questo tipo di misure.

Fig. 15 -micrometro applicato al cerchio meridiano di Reichenbach del museo dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Fig. 16 – Esempi di fili verticali di un micrometro

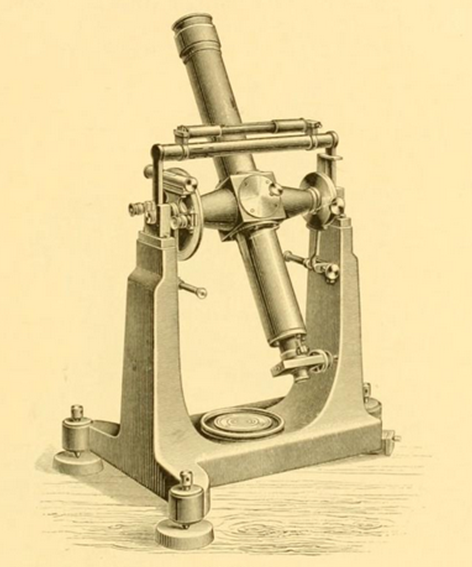

Fig. 17 – Strumento dei passaggi

Il micrometro filare allo strumento dei passaggi e la determinazione del tempo

Il micrometro trovò un ulteriore campo di applicazione quando montato ad uno strumento di misura, simile al cerchio meridiano nello schema, nel funzionamento e nello stazionamento, chiamato “strumento dei passaggi” (Fig.17). La tecnica dei transiti (o passaggi) di stelle al meridiano dell’osservatore consentiva, col cerchio meridiano, la misura con grande precisione delle coordinate equatoriali delle stelle. La complessità di questo tipo di osservazioni consentiva la conoscenza delle coordinate di un numero limitato di stelle dette “fondamentali” con le quali si compilavano i “cataloghi fondamentali” di posizioni stellari contenenti le posizioni di qualche centinaio di stelle prese come riferimento. Lo strumento dei passaggi, fin dalla prima metà del Settecento, ha trovato il suo impiego nella misura del tempo siderale locale dall’osservazione dei transiti in meridiano di stelle fondamentali di posizioni note misurate ai cerchi meridiani. Dalla conoscenza del tempo siderale è possibile ricavare il tempo solare medio impiegato per gli usi civili.

In questo video si mostra l’osservazione, ad un micrometro impersonale applicato ad uno strumento dei passaggi, del transito di una stella al meridiano dell’osservatore. Il filo verticale del micrometro biseca una stella di posizione nota; al ruotare della manopola del micrometro, e del conseguente movimento del filo, vengono registrati automaticamente degli appulsi sulla striscia di carta mobile di uno strumento chiamato “cronografo” dove sono registrati, simultaneamente, anche gli appulsi generati ogni secondo da un pendolo siderale di riferimento detto “pendolo fondamentale”. Dalla successiva lettura della striscia cronografica si confrontava l’istante di tempo misurato del passaggio della stella al meridiano locale, e quindi la sua ascensione retta, con quella fornita per la stessa stella da un catalogo fondamentale. Questi due valori, confrontati periodicamente durante l’anno, risultavano leggermente diversi a causa della maggiore uniformità della rotazione della Terra rispetto all’andamento del pendolo che poteva accelerare o ritardare a causa di vari fattori dipendenti dalla temperatura e dall’umidità. Questa operazione di confronto consentiva di apportare la “correzione” del pendolo fondamentale la cui conoscenza era necessaria per la misura e la successiva trasmissione del tempo impiegato negli usi civili (ora esatta); questo servizio è stato un compito degli osservatori astronomici dalla seconda metà dell’Ottocento fino a tutta la prima metà del Novecento. Successivamente, prima gli orologi al quarzo e poi quelli atomici, hanno sostituito i transiti stellari nella misura e nella conservazione del tempo.

Video 7 – Osservazione del transito di una stella al meridiano dell’osservatore nel 1958

Appendice

L’eliometro e le parallassi annue stellari

Il micrometro filare applicato al telescopio trovò grande impiego, nel Settecento e nell’Ottocento, nella determinazione delle variazioni delle dimensioni angolari dei pianeti in relazione ai loro moti orbitali intorno al Sole, al fine di perfezionare la meccanica celeste, nonché nelle misure delle parallassi annue delle stelle vicine. Infatti, a causa del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, la separazione angolare e l’angolo di posizione di una stella vicina alla Terra, di cui si vuole misurare la distanza, rispetto a una stella lontana presa come riferimento, cambiano periodicamente ogni anno. Parimente anche con l’ausilio dei cerchi meridiani della seconda metà dell’Ottocento si poteva misurare l’angolo di parallasse dalla variazione periodica annuale delle posizioni stellari.

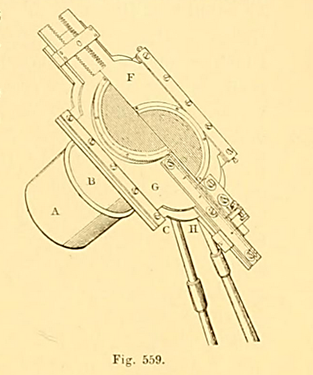

Gli astronomi, oltre al micrometro filare applicato al telescopio e agli strumenti meridiani, si avvalevano, per la misura delle parallassi annue delle stelle, di un altro strumento chiamato eliometro o “micrometro a doppia immagine” (Fig.18). Il nome di questo particolare telescopio, eliometro, deriva storicamente dal suo uso iniziale, nel XVIII secolo, per misurare il diametro apparente del Sole. Naturalmente queste osservazioni erano compiute con speciali filtri solari atti a proteggere la vista degli astronomi. Nell’Ottocento l’eliometro (Fig.19) fu usato sistematicamente per la misura delle parallassi annue delle stelle per calcolarne la distanza (la prima fu misurata nel 1838 da F.W. Bessel con l’eliometro costruito da J. Fraunhofer); nel Novecento la fotografia astronomica sostituì l’eliometro per questo tipo di misure.

Fig. 18 – Eliometro

Fig. 19 – Eliometro Ottocentesco

Come funziona l’eliometro

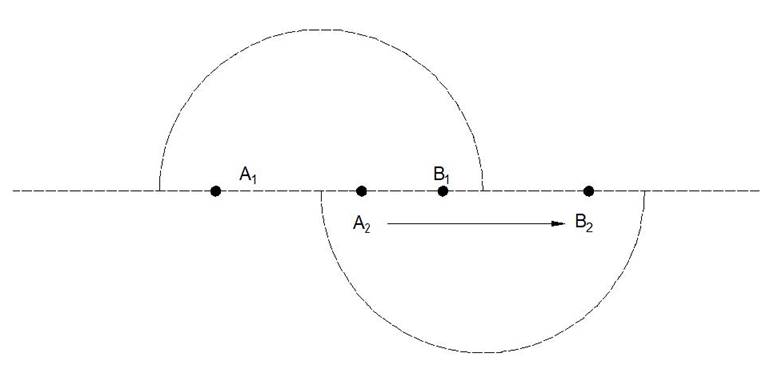

L’ottica insegna che anche la metà di una lente sferica convergente produce un’immagine dell’oggetto in esame nel suo piano focale dove, naturalmente, l’intensità della luce sarà la metà di quella raccolta dall’intera lente. L’obiettivo dell’eliometro era formato da due metà di una stessa lente che potevano essere traslate reciprocamente e simultaneamente tramite delle opportune manopole micrometriche azionate dall’osservatore. Consideriamo due stelle A e B e supponiamo di voler trovare lo spostamento angolare tra la stella A, di cui si vuole misurare la parallasse, e la stella B presa come riferimento. Traslando i due semiobiettivi si producono due immagini A1B1 (formata dal primo semiobiettivo) e A2B2 (formata dal secondo) della coppia di stelle AB (Fig.20); lo spostamento delle due semilenti terminava quando l’immagine A2 si sovrapponeva all’immagine B1. La misura dello spostamento lineare tra i due semiobiettivi poteva essere letto sulla scala graduata S posta sul telaio dell’obiettivo (Fig.21). Nota la focale del telescopio era nota la separazione angolare delle due stelle sulla volta celeste. Dalla variazione periodica annuale di questo angolo si poteva risalire, nota la distanza Terra-Sole, alla distanza della stella. La conoscenza della distanza di una stella consente anche di conoscere una quantità fondamentale in astrofisica che è la sua luminosità. Le parallassi annue stellari riguardano solo le stelle della nostra Via Lattea con distanze dell’ordine del centinaio di anni luce; queste misure, comunque, sono servite per calibrare successivamente gli altri indicatori indiretti di distanza con cui è stato possibile estendere la misura delle distanze astronomiche su scala extragalattica.

Fig. 20 – Movimento dei due semiobiettivi di un eliometro

Fig. 21 – Scala graduata S posta sul telaio dell’obiettivo

Video 8 – Simulazione del funzionamento di un obiettivo di eliometro

Questo video mostra una simulazione di laboratorio del funzionamento di un obiettivo di eliometro tramite un modellino didattico costruito con due semilenti fotografiche, della stessa apertura e focale, denominate “lens split field” (Fig.22), successivamente montate su di un apposito supporto in legno e traslate reciprocamente dal movimento della vite di un comune calibro Palmer (Fig.23). La traslazione delle due semilenti terminava con la sovrapposizione delle due stelle come precedentemente illustrato.

Fig. 22 – Semilenti fotografiche

Fig. 23 – Movimentazione tramite calibro Palmer

Link di approfondimento

- http://www.brera.mi.astro.it/~mario.carpino/approfondimenti/micrometri.pdf

- https://adsabs.harvard.edu/full/1991JHA….22..127B

Qui di seguito due link nei quali si mostra l’utilizzo di due micrometri astronomici antichi ma non del tipo filare; entrambi si basavano sul principio della “doppia visione” spiegato nei link 1 (pag.12) e 3. Il primo fu ideato da Galileo agli inizi del Seicento ed il secondo, denominato “micrometro a lampade”, da F.W. Herschel nel Settecento; Il funzionamento di quest’ultimo micrometro è spiegato nel link 1 (pp. 23 e 24) ed illustrato nel link 4: - https://catalogo.museogalileo.it/multimedia/MicrometroGalileo.html

- https://www.facebook.com/HerschelMuseumofAstronomy/videos/its-time-for-our-second-video-demonstrating-how-some-of-the-equipment-in-the-her/731182324307825/

Un link didattico che ricostruisce lo svolgersi di una osservazione telescopica ottocentesca di una stella doppia visuale con un micrometro filare di posizione (da cui sono tratti i video 3 e 5) è: - https://www.youtube.com/watch?v=PX7mJcrZSxM

Crediti

- La Fig.1 è tratta da: https://en.wikipedia.org/wiki/Filar_micrometer#/media/File:Ladd_Observatory_micrometer.tiff

- La Fig. 2 è tratta da: https://adsabs.harvard.edu/full/1991JHA….22..127B

- La Fig.3 è tratta da: https://ia800309.us.archive.org/5/items/bub_gb_ZWrkAAAAMAAJ/bub_gb_ZWrkAAAAMAAJ.pdf

- Le Figure 4,9,17,18,19 sono tratte da: https://archive.org/details/handbuchderastro02ambr/page/n3/mode/2up

- La Fig.7 è tratta da: https://en.wikipedia.org/wiki/Position_angle

- La Fig.8 è tratta da: https://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1900PASP…12..103A

- La Fig.14 è tratta dal video: https://www.gettyimages.in/detail/video/changing-the-apparatus-into-a-huge-camera-astronomer-in-news-footage/991675898?adppopup=true

- La Fig. 16 è tratta da: https://archive.org/details/manualofastronom00younrich/page/50/mode/2up

- La Fig.20 è di S. D’Orsi, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 2020

- La Fig.21 è tratta da: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dollond_Heliometer_1790.jpg

- I video 3, 5 e le Figure 11 e 12 sono estratti da: https://www.youtube.com/watch?v=PX7mJcrZSxM

- Il video 7 è estratto da: https://www.youtube.com/watch?v=-nDDnQAp48w

- I video di laboratorio didattico di ottica 1,2,4,6,8, le fotografie delle Figure 5,6,10,13,15,22,23 e i modellini didattici delle Figure 13 e 23 sono stati realizzati da P. Paura, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 2018, 2024.