I microscopi di lettura e i misuratori di lastre fotografiche: una scheda divulgativa

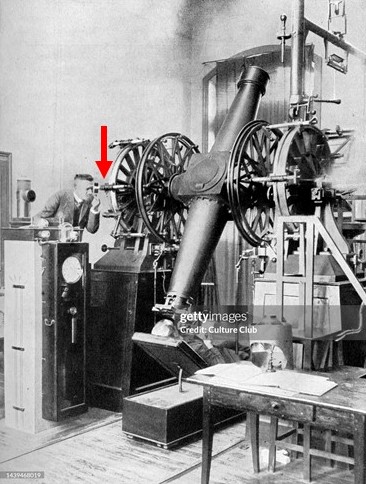

Fig . 1 Il microscopio serviva a leggere la scala graduata circolare del telescopio in figura, che è un cerchio meridiano ottocentesco, per misurare la relativa coordinata celeste dell’oggetto in esame

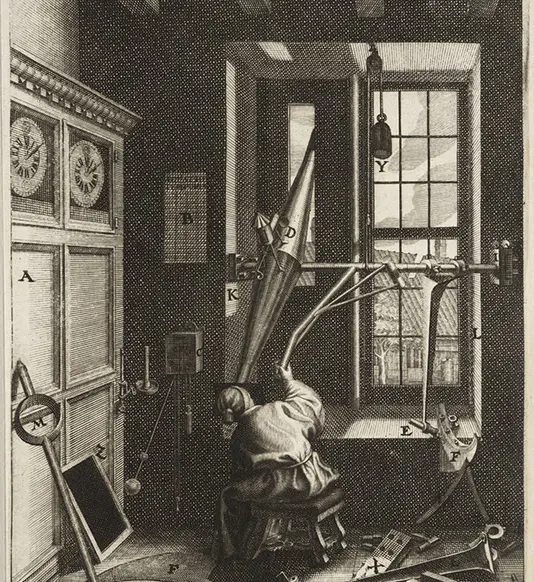

Fig. 2 Il microscopio di un misuratore di spettri su lastre fotografiche

Premessa

Questa breve scheda divulgativa tratta, in una maniera molto qualitativa e discorsiva, del lavoro dell’astronomo nelle misure delle posizioni degli astri eseguite con la lettura dei cerchi graduati per il puntamento dei telescopi e con i misuratori di lastre fotografiche; entrambe queste misure erano compiute con l’utilizzo di un microscopio composto. Fin dalla sua invenzione, agli inizi del Seicento, il telescopio è lo strumento ottico principale con il quale gli astronomi studiano il cielo, unitamente al successivo sviluppo di strumenti di piano focale come, inizialmente, i micrometri astronomici, poi le lastre fotografiche, gli spettrografi, i fotometri fino ai moderni rivelatori digitali. Tuttavia anche il microscopio composto, coevo del telescopio, ha avuto un ruolo importante nelle ricerche astronomiche sulle posizioni degli astri, e gli astronomi ne hanno messo l’occhio all’oculare per oltre due secoli e mezzo. Inizialmente il suo impiego fu quello di leggere le scale graduate degli strumenti posizionali del tempo. Con la nascita della fotografia astronomica, nella prima metà dell’Ottocento, e con il suo successivo sviluppo nella seconda metà dell’Ottocento, il microscopio fu un componente della strumentazione con cui operare misure sulle lastre fotografiche fornite dai telescopi. Queste misure furono inizialmente rivolte alla compilazione di cataloghi di posizioni e magnitudini stellari; successivamente le misure riguardarono lo studio delle velocità radiali di stelle e galassie che aprirono nuovi e importanti settori di ricerche astrofisiche e cosmologiche.

Leggere al microscopio le scale graduate degli strumenti meridiani

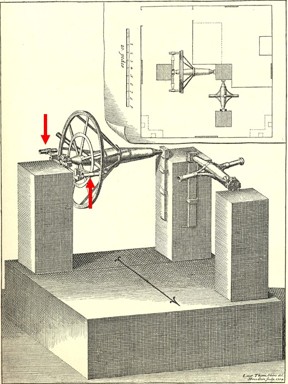

Fig. 3 Il primo strumento dei transiti D e la sua scala graduata F letta tramite il microscopio E.

Fig. 4 Particolare della scala graduata F e del suo microscopio di lettura E.

Fig. 5 Il primo cerchio meridiano e i suoi due microscopi di lettura.

In Fig. 3 è rappresentato il primo strumento dei transiti nella storia dell’astronomia, costruito nel 1689-90. Il tubo ottico D del telescopio poteva essere unicamente elevato in altezza tramite una apposita maniglia e l’angolo d’altezza poteva essere letto, tramite il microscopio E, sulla scala graduata F. Nel fuoco comune dell’obiettivo del microscopio e del suo oculare era posto il reticolo R con cui poter misurare le frazioni di angolo tra due incisioni consecutive della scala graduata. La Fig. 5 mostra il primo cerchio meridiano del 1704 e i due microscopi con cui si leggevano gli angoli sul grande cerchio verticale graduato.

Le macchine per dividere i cerchi di puntamento degli strumenti posizionali

Video 1 Le macchine per dividere circolari (Museo Galileo)

L’accuratezza della divisione di una scala graduata determina l’accuratezza con la quale si compie la misura dell’angolo in esame. Anticamente queste divisioni erano compiute a mano con tecniche ed utensili che, però, dovevano confrontarsi con il continuo perfezionamento dei telescopi. Nel video 1 si mostra l’impiego di apposite macchine per dividere le scale graduate con cui astronomi e geodeti hanno compiuto misure di posizioni di astri sulla volta celeste o di punti della superficie terrestre. Per le divisioni manuali dei cerchi di puntamento vedi il seguente video del Museo Galileo: https://catalogo.museogalileo.it/multimedia/DivisioneManuale.html

Le scale graduate degli strumenti meridiani

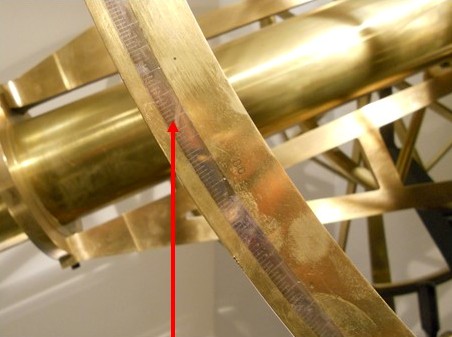

Fig. 6 La scala graduata del Cerchio Meridiano di Reichenbach (1814) del Museo degli Strumenti Antichi dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Gli strumenti meridiani in astronomia, cioè i cerchi meridiani e gli strumenti dei transiti, furono usati, fin dalla fine del Seicento, per misurare le posizioni degli astri, e le loro variazioni nel tempo, sulla volta celeste. Misurare la posizione di un astro sulla sfera celeste significa misurare due angoli riferiti ad un opportuno sistema di riferimento. Una delle due coordinate si misurava osservando l’elevazione del tubo ottico del telescopio quando era puntato sull’oggetto in esame. Questa misura si effettuava osservando, con un apposito microscopio di lettura, la posizione di un indice di lettura rispetto alla scala graduata verticale dello strumento. Vediamo come:

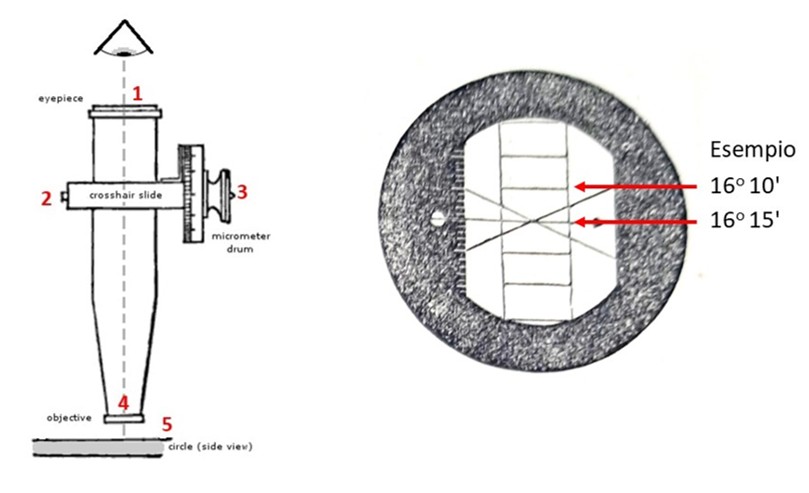

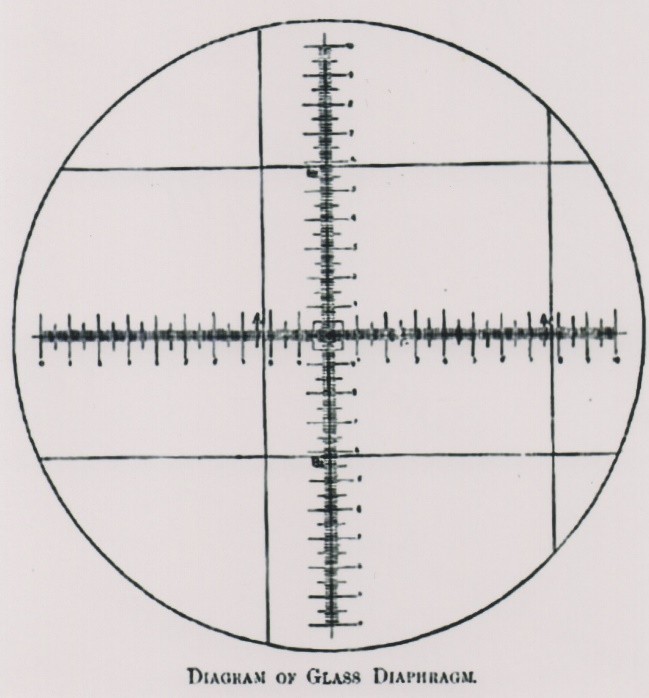

In Fig. 7 è schematizzato un tipico microscopio di lettura in cui: 1 è l’oculare, 2 il telaio del micrometro contenente i fili del reticolo, 3 è il tamburo graduato ruotando il quale si muove il filo mobile del micrometro, 4 è l’obiettivo del microscopio e 5 è la scala graduata circolare del telescopio. Nella Fig. 8 si mostra il campo di vista di un microscopio di lettura di uno strumento meridiano; sono visibili le incisioni della scala graduata, di valori noti, e i fili mobili del micrometro.

Fig. 7 Le varie parti di un microscopio di lettura in un disegno dell’epoca

Fig.8 Le due incisioni della scala graduata sono separate di 5’

Supponiamo di aver puntato al telescopio l’astro in esame; per leggerne la coordinata verticale sull’apposito cerchio graduato mettiamo l’occhio al microscopio. Qui si vedrà il filo mobile del micrometro proiettato sulla scala graduata del cerchio. Generalmente il filo mobile cadeva tra due incisioni consecutive della scala graduata; allora l’osservatore ruotava il tamburo graduato del micrometro fino a traguardare, col filo mobile, l’incisione più vicina della scala graduata (di angolo noto). Si leggeva, quindi, il valore di questo spostamento sul tamburo graduato del micrometro. Questo valore forniva la frazione di angolo tra due incisioni consecutive del cerchio graduato. In questa simulazione di laboratorio didattico si mostra il movimento del filo mobile del micrometro tra due incisioni consecutive della scala graduata.

Video 2. Il movimento del filo mobile del micrometro visto al microscopio di lettura

I microscopi di lettura degli strumenti dell’astronomia geodetica

Video 3 Un verniero (o nonio) per le misure angolari di una scala graduata

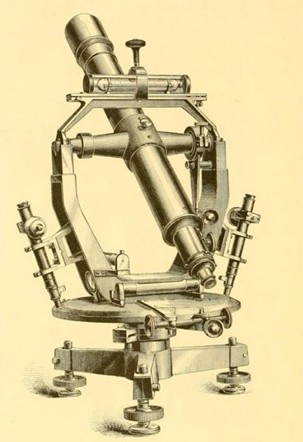

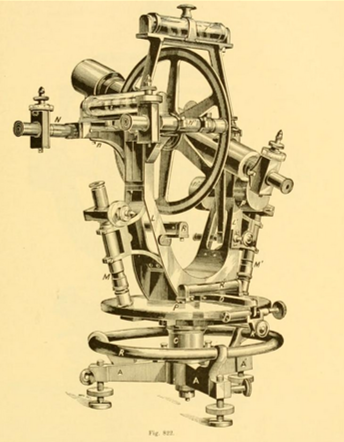

Fig. 9 Il grande teodolite di Ramsden (1791) e i microscopi di lettura del grande cerchio orizzontale

La precisione delle misure degli angoli attraverso i microscopi di lettura dei cerchi graduati dei teodoliti ebbe un notevole miglioramento rispetto al precedente uso dei vernieri. Questo tipo di teodolite fu ampiamente usato nelle triangolazioni trigonometriche usate sia in geodesia che in topografia.

Fig. 10 Strumento dei passaggi portatile

Fig. 11 Teodolite

I teodoliti, unitamente agli strumenti dei passaggi e ai telescopi zenitali, entrambi portatili, sono stati, specie nel Settecento e nell’Ottocento, strumenti fondamentali dell’astronomia geodetica; questa parte dell’astronomia posizionale, particolarmente impiegata durante le spedizioni e le esplorazioni, era volta alla determinazione della posizione di punti sulla superficie terrestre tramite particolari tecniche di osservazioni astronomiche, prevalentemente di stelle. Si notino, in entrambe le figure 10 e 11, i microscopi di lettura delle scale graduate di entrambi gli assi verticali e orizzontali per il puntamento dei relativi strumenti, entrambi portatili.

I misuratori di lastre fotografiche: posizioni e magnitudini stellari

Fig. 12 Uno dei primi misuratori di lastre fotografiche della seconda metà dell’Ottocento

Con l’invenzione nel 1871 delle lastre fotografiche al bromuro d’argento in gelatina, la fotografia astronomica, impiegata già da oltre trent’anni ma con altre sostanze fotosensibili, divenne, anche se lentamente, uno strumento di indagine scientifica usato dall’intera comunità astronomica. Le nuove lastre fotografiche furono inizialmente impiegate nella compilazione di atlanti e cataloghi fotografici con i quali poter misurare le posizioni di milioni di stelle relativamente alle posizioni di poche centinaia di stelle di riferimento, dette fondamentali, misurate con grande accuratezza con i cerchi meridiani.

Video 4 L’astrografo di 16 cm di diametro e 210 cm di focale dell’ Osservatorio Astronomico di Uccle, in Belgio, usato per il progetto Carte du Ciel (video del 1953)

Un grande progetto internazionale, intrapreso verso la fine dell’Ottocento, che vide coinvolti 18 osservatori astronomici in entrambi gli emisferi, fu la Carte du Ciel. Con l’ausilio di telescopi a grande campo, detti astrografi, con i quali si potevano fotografare zone di cielo ampie diverse volte il diametro della Luna piena, furono prodotte, in ogni singolo osservatorio, diverse decine di migliaia di lastre fotografiche, ciascuna di 16 cm di lato, che inquadravano le diverse zone di cielo assegnate.

Video 5 L’inizio di un’esposizione fotografica (Uccle, 1953)

Dopo aver accuratamente puntato il telescopio sulla zona di cielo, o sull’oggetto in esame, si procedeva alla sua fotografia. L’esposizione iniziava con l’estrazione manuale della tendina dell’otturatore posta davanti allo strato sensibile della lastra che, ora, era esposto alla luce dell’astro raccolta dal telescopio. La fotografia terminava con l’inserimento della stessa tendina dell’otturatore nell’apposito alloggiamento nel portalastre. Bisognava, successivamente, misurare le posizioni delle stelle sulle lastre.

Video 6 Una zona della Carte du Ciel (video del 1953)

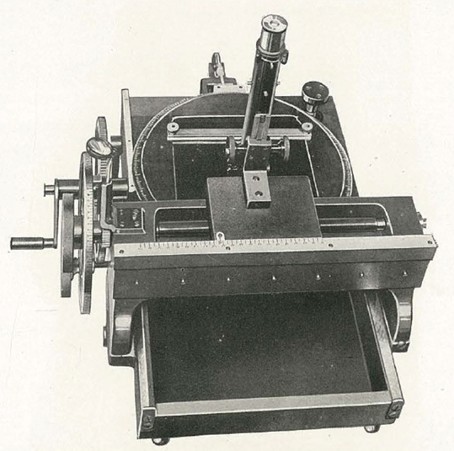

Fig.13 Misuratore di lastre per la Carte du Ciel

Sulle lastre fotografiche veniva impresso, fotograficamente, un reticolo con quadratini di 5 mm di lato. Con l’utilizzo di appositi misuratori di lastre si misurava la posizione della stella in esame rispetto ai lati del quadratino che la conteneva. Questa posizione era poi confrontata con quella di stelle di riferimento con coordinate note. Opportune trasformazioni davano infine le coordinate equatoriali della stella in cielo. Il video 6 mostra una semplice ispezione, con una lente d’ingrandimento, di una carta celeste della Carte du Ciel; nella Fig. 13 una delle macchine usate per misurare le lastre fotografiche.

Video 7 Un altro misuratore di lastre (1920s)

Fig.14 Reticolo di puntamento sulla lastra della stella in esame

Parentesi: le lastre fotografiche

Video 8. Montare una lastra per una fotografia al telescopio

Questo video del 1930 mostra il posizionamento di una lastra fotografica nel suo porta-lastre montato al fuoco del riflettore da 2.5 m di diametro situato sul Monte Wilson in California. La lastra veniva successivamente esposta alla luce raccolta dal telescopio e l’esposizione poteva durare anche diverse ore quando si fotografavano le galassie.

Video 9 Sviluppare la lastra in camera oscura (1930)

Ogni singola lastra fotografica, dopo essere stata esposta al telescopio, veniva sviluppata in camera oscura dove, con opportuni procedimenti chimici, si ricavava l’immagine negativa dell’oggetto in esame. In questo caso si vede l’immagine negativa del Sole ripreso con specifici strumenti e tecniche per le osservazioni solari. (MAI osservare il Sole senza gli appositi filtri solari !).

Fig. 15 Misuratore di lastre di 16 x 16 cm di lato.

Fig. 16 Misuratore di lastre di 13 x 18 cm di lato

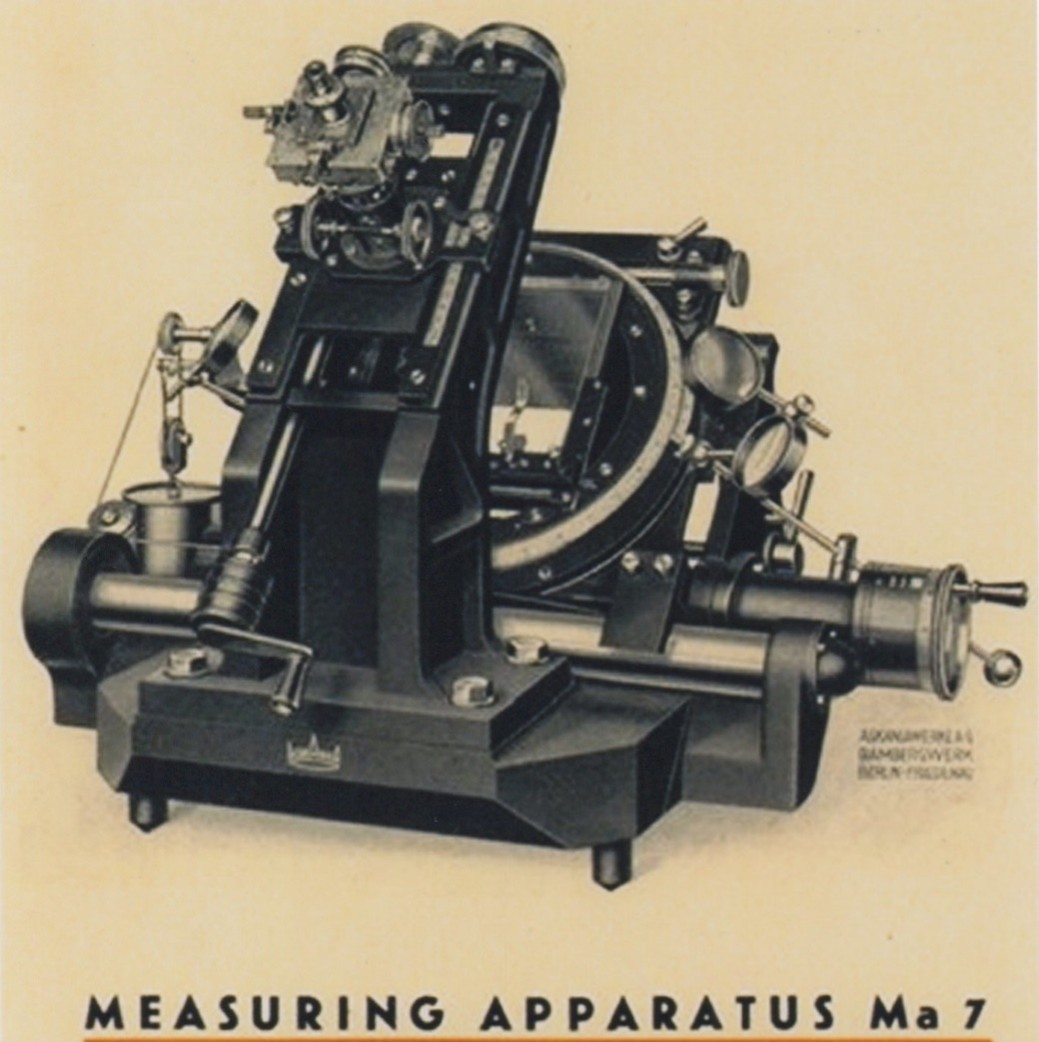

I misuratori di lastre fotografiche erano progettati e costruiti in funzione delle dimensioni delle lastre da misurare. Si noti la grande complessità della costruzione meccanica di un misuratore che doveva garantire non solo la precisione dei movimenti micrometrici delle lastre ma anche una grande stabilità meccanica e termica dell’intero strumento.

I misuratori di lastre fotografiche: gli spettri e le velocità radiali degli astri

Video 10 Preparare il telescopio per una osservazione spettrografica di una stella (1960)

La conoscenza delle coordinate delle stelle misurate sulle lastre fotografiche, e la relativa pubblicazione di cataloghi di posizioni stellari, rendeva possibile puntare i grandi telescopi anche sugli astri meno luminosi. In questo video degli anni ‘60, girato presso l’Osservatorio David Dunlap in Canada, si vede l’astronomo che dopo aver individuato, con l’ausilio di apposite carte del cielo, le coordinate dell’oggetto che intende studiare, lo punta al telescopio. Una successiva animazione mostra come, impiegando un telescopio di minori dimensioni, detto telescopio di guida, montato in parallelo al telescopio principale, si centra con precisione l’oggetto in esame e lo si mantiene centrato durante l’esposizione fotografica.

Video 11 Fotografare gli spettri di riferimento di laboratorio

Vediamo in questo video, continuazione di quello precedente, una tipica osservazione spettroscopica del tempo; dopo aver puntato il telescopio verso l’oggetto celeste in esame, l’astronomo inserisce una lastra fotografica nello spettroscopio che è montato al telescopio. Su questa stessa lastra, oltre lo spettro della stella, sono fotografati, durante la stessa sessione osservativa, due spettri di una sorgente di laboratorio, presa come sorgente di riferimento, avente righe di lunghezza d’onda nota. In questo caso lo spettro di riferimento è quello del ferro la cui luce è ottenuta tramite un arco voltaico opportunamente posizionato nello spettrografo per schermare l’osservatore dalla sua intensa luce.

Video 12 Montare una lastra fotografica allo spettrografo (1930)

Qui si mostra un astronomo che si appresta ad una osservazione allo spettrografo del telescopio di 2.5 m di diametro di Monte Wilson, in California, lo stesso telescopio del video 7, al cui fuoco è stato smontato l’apparato fotografico e montato lo spettrografo. Alla fine del video si vede l’astronomo posizionare la lastra fotografica all’interno dello spettrografo e con un apposito oculare centrare con precisione l’oggetto in esame tramite la pulsantiera usata per i movimenti fini del telescopio.

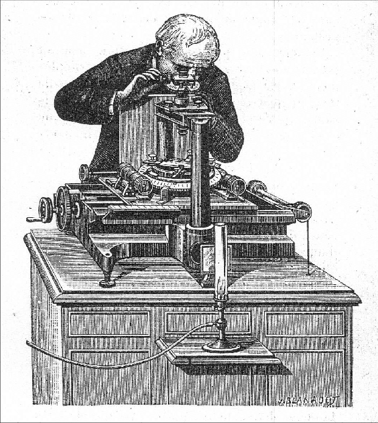

Fig. 17 Analizzare la lastra al misuratore di spettri (David Dunlap Obs.1960)

Una volta sviluppata la lastra in camera oscura e ottenuta la relativa immagine negativa dello spettro in esame, si procedeva alla misura dello spostamento Doppler delle singole righe spettrali dell’oggetto in esame rispetto alle stesse righe di uno spettro di riferimento di laboratorio; per fare questa misura, con la quale si misurava la velocità radiale dell’astro, si utilizzava un misuratore di spettri. La fisica insegna che dalla misura dello spostamento (λ – λ0) tra la lunghezza d’onda λ della riga della stella in esame e la stessa lunghezza λ0 della riga dello spettro di riferimento di laboratorio, è possibile misurare la velocità radiale della stella.

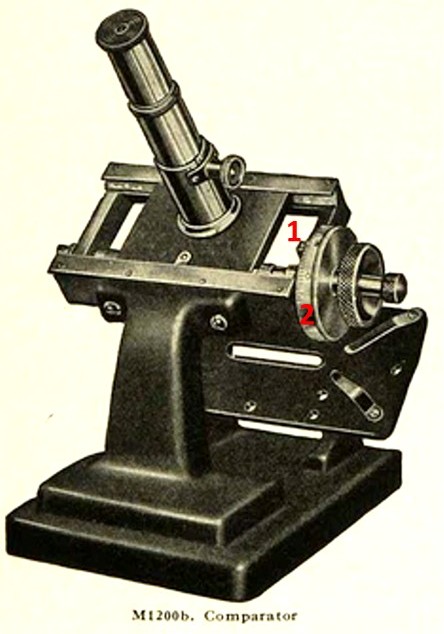

Fig. 18 Un misuratore di spettri del Novecento

La Fig. 18 mostra un misuratore di spettri dei primi del Novecento. Si posizionava la lastra fotografica nel vano mobile 1 al di sotto del microscopio fisso; il vano porta-lastre 1 era traslabile tramite una vite micrometrica azionata con la rotazione del tamburo graduato 2. La precisione nella lettura della posizione sulla lastra della riga in esame era del millesimo di millimetro

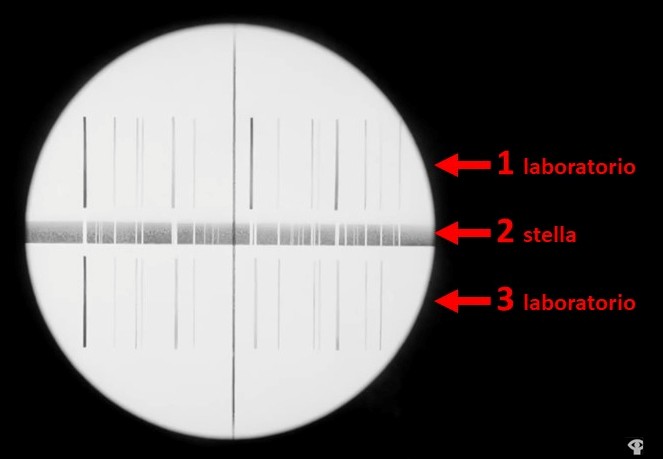

Fig. 19 La lastra con lo spettro stellare e gli spettri di confronto

Questo esempio, che è un’immagine negativa, mostra ciò che si osservava al microscopio del misuratore; lo spettro della stella è quello indicato dalla freccia numero 2; le frecce numero 1 e 3 indicano gli spettri di riferimento di laboratorio che, in questo caso, sono gli spettri del ferro ottenuti tramite arco voltaico, come precedentemente illustrato. In realtà gli spettri di laboratorio 1 e 3 sono spettri con righe di emissione mentre lo spettro della stella in esame è uno spettro con righe di assorbimento (gli spettri degli astri possono contenere anche righe d’emissione o essere interamente spettri di emissione). Gli spettri di riferimento di laboratorio a righe di emissione potevano ottenersi anche da tubi a scarica contenenti gas rarefatti contenenti righe di lunghezze d’onda note.

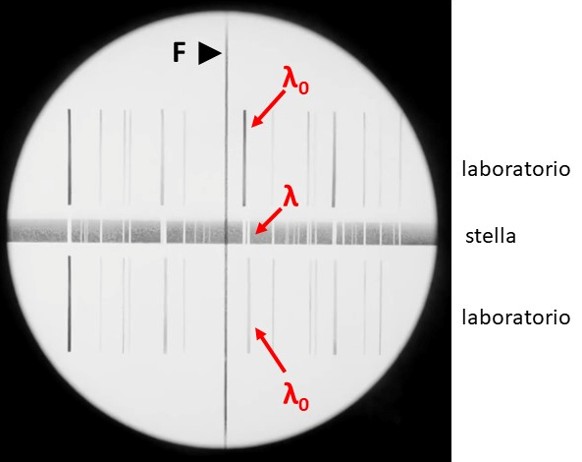

Fig. 20 Misurare lo spostamento Doppler delle righe stellari

Consideriamo la lunghezza d’onda NOTA λ della riga dello spettro stellare e la stessa lunghezza d’onda NOTA λ0 della riga dello spettro di laboratorio; per l’effetto Doppler, λ è spostata rispetto a λ0. L’operazione per la misura dello spostamento Doppler della riga di lunghezza d’onda λ rispetto alla stessa riga di laboratorio λ0 si eseguiva in questo modo: traslando il carrello mobile del misuratore, tramite una rotazione del tamburo graduato, si posizionava il filo verticale F, visibile nel campo del microscopio, sulla riga λ0. Successivamente si ruotava lo stesso tamburo fino a portare il filo F in coincidenza con la riga λ della stella. Si leggeva l’entità di questo spostamento (λ – λ0) sul tamburo graduato. Si ripeteva poi questa stessa operazione (λ – λ0) con il secondo spettro di laboratorio presente sulla stessa lastra. Questo tipo di misura si eseguiva su tutte le righe dello spettro di lunghezza d’onda nota per mediare gli errori di misura sulle singole righe.

Video 13 L’astronomo al misuratore di spettri

Questo è il video illustrativo di quanto precedentemente esposto e da cui sono tratte le immagini precedenti. Si vede inizialmente l’astronomo portare l’occhio alla lente d’ingrandimento posta in corrispondenza del tamburo graduato con cui traslava lo spettro; con questa lente poteva vedere le fini graduazioni del tamburo micrometrico e leggere il valore corrispondente dello spostamento tra la riga stellare in esame e la stessa riga di riferimento.

Video 14 Annotare le misure prese al misuratore di spettri

Ancora un misuratore di spettri, questa volta quello dell’Osservatorio di Monte Wilson in California. Siamo nell’anno 1930. A quel tempo le misure sulle righe spettrali erano annotate a mano su appositi registri per le osservazioni e successivamente elaborate.

Video 15 Misurare gli spostamenti Doppler delle galassie

In questo video del 1948 si mostra l’utilizzo di un misuratore di spettri presso l’Osservatorio di Monte Wilson in California. In questo caso lo spettro, ottenuto al telescopio di 2.5 m di diametro di Monte Wilson, è quello di una galassia. Sulla piccola lastra fotografica sono indicati il nome e le coordinate della galassia in esame. Come si vede nel video, la lastra contenente lo spettro della galassia ha dimensioni notevolmente minori delle lastre viste in precedenza contenenti interi campi stellari; questo perché nella fotografia di spettri si isola, tramite la fenditura dello spettroscopio, il singolo oggetto in esame, sia esso stella o galassia, rispetto agli oggetti presenti nel campo del telescopio.

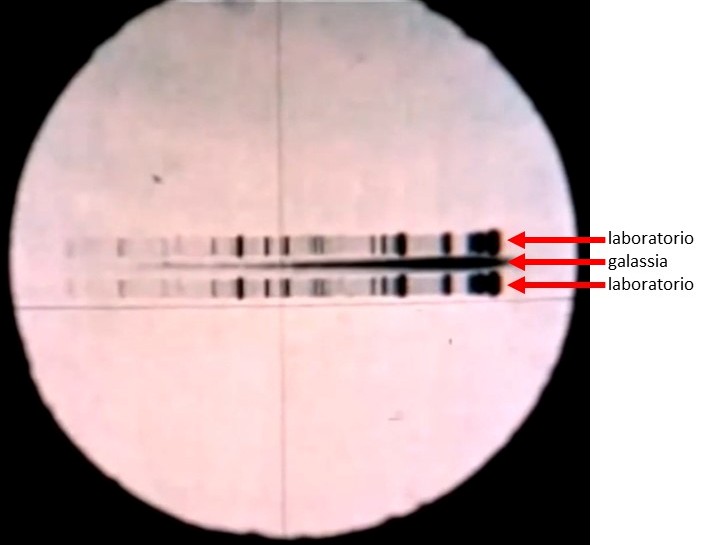

Fig. 21 Lo spettro di una galassia e gli spettri di confronto

Anche in questo caso occorre ricordare che questa è un’immagine negativa e pertanto le righe degli spettri di laboratorio sono in realtà righe di emissione mentre le righe chiare dello spettro della galassia in esame (che si vedono meglio sulla parte sinistra del suo spettro) sono in realtà righe di assorbimento. Fu da misure di questo tipo che si evidenziarono i redshift delle galassie che portarono, alla fine degli anni ’30 del Novecento, alla scoperta dell’espansione dell’universo.

Video 16 Uno spettrocomparatore (1952)

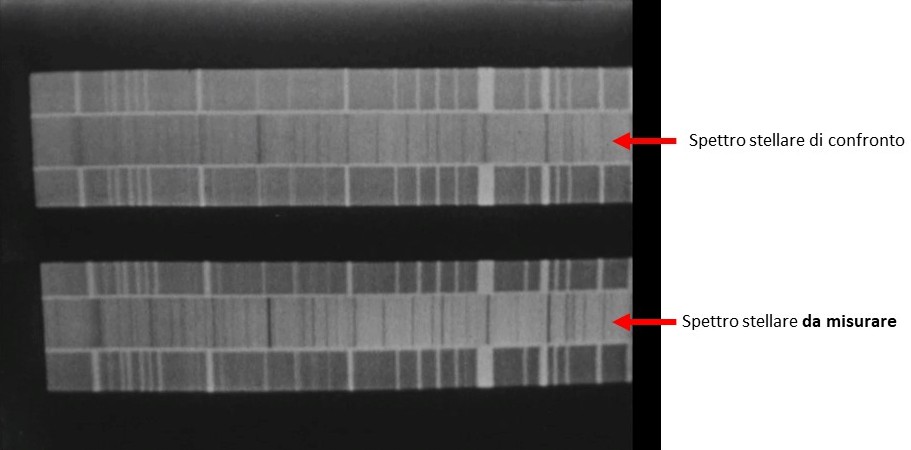

Agli inizi del Novecento fu inventato un nuovo tipo di misuratore di spettri chiamato “spettrocomparatore”. In questo strumento, tramite un microscopio a doppia immagine, si osservavano e misuravano simultaneamente sia lo spettro dell’oggetto in esame sia uno spettro stellare di riferimento di velocità radiale nota. In un ordinario misuratore di spettri bisogna conoscere singolarmente sia la lunghezza d’onda della riga in esame sia quella dello spettro di laboratorio. Agli inizi del Novecento, però, molte di queste lunghezze d’onda non erano conosciute e l’analisi degli spettri stellari rimaneva, in molti casi, incompleta. Con lo spettrocomparatore, invece, si misuravano simultaneamente entrambi gli spettri, quello stellare da misurare e quello stellare di confronto noto. In questo video si mostra l’utilizzo di uno spettrocomparatore: dopo aver accuratamente posizionato i due spettri negli appositi alloggiamenti, si passa alle misure delle lunghezze d’onda e al calcolo delle velocità radiali dell’astro in esame.

Fig. 22 Il confronto tra due spettri per le misure di velocità radiali

Immagine di ciò che si osservava simultaneamente nel campo di vista del doppio microscopio di uno spettrocomparatore: le immagini di entrambi gli spettri, quello da misurare e quello di confronto (noto). Con lo spettrocomparatore il confronto tra le righe veniva fatto tra due spettri stellari mentre in un comparatore ordinario tale confronto avveniva tra lo spettro di una stella e uno spettro di laboratorio.

Video 17 Uno degli ultimi modelli di misuratori di spettri

Uno degli ultimi impieghi dei misuratori di spettri, agli inizi degli anni ’70, condusse alla scoperta della materia oscura (dark matter) nell’universo. Questa scoperta avvenne tramite le misure di velocità radiali di regioni stellari nelle galassie a spirale in funzione delle distanze dai rispettivi centri galattici. Naturalmente la possibilità di poter misurare questi spostamenti Doppler nelle galassie derivava dalle potenzialità e dalle implementazioni dei grandi telescopi e degli spettrografi ad essi montati.

Crediti

- Video 1: https://catalogo.museogalileo.it/multimedia/DivisioneMeccanica.html

- Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=OfFq13EDm0E&t=170s

- Video 4,5 e 6: https://www.youtube.com/watch?v=naL2D5iH0ME

- Video 7: https://www.pond5.com/stock-footage/item/146468571-astronomer-adjusts-his-telescope-follow-comet-1920s

- Video 8 e 12: https://archive.org/details/csmha_000306/csmha_000306_r06_access.HD.mp4

- Video 9 e 14: https://archive.org/details/csmha_000306/csmha_000306_r01_access.HD.mp4

- Video 10, 11 e 13: https://www.youtube.com/watch?v=48gIN4hGOdI

- Video 15: https://www.youtube.com/watch?v=npuaDOtEQco

- Video 16: https://californiarevealed.org/do/4541a617-8ebc-4a1b-a996-17d0984ff0af

- Video 17: https://www.youtube.com/watch?v=R2qQahv2lHQ

- Il Video 2 stato eseguito da P. Paura presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, 2013

Le figure sono tratte da:

- Fig.1: https://www.gettyimages.it/search/2/image?phrase=meridian%20telescope&sort=best&license=rf%2Crm

- Fig.2: https://www.amnh.org/learn-teach/curriculum-collections/cosmic-horizons-book/vera-rubin-dark-matter

- Figg.3, 4, 5: https://archive.org/details/b30512451/page/236/mode/2up

- Fig. 7: https://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_circle#/media/File:Transit_circle_microscope.png

- Fig.8: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hn2yvd&view=1up&seq=93&q1=transit

- Fig. 9: https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co53377/theodolite-used-for-the-principal-triangulation-of-great-britain

- Figg. 10,11: https://archive.org/details/handbuchderastro02ambr/page/848/mode/2up

- Fig. 12: https://www.researchgate.net/figure/Measuring-one-of-the-Carte-du-Ciel-plates-after-Mouchez-1887-42_fig2_253746167

- Fig. 13: https://articles.adsabs.harvard.edu/full/1898MNRAS..59…70G

- Fig. 14: https://archive.org/details/astrographiccata01royarich/astrographiccata01royarich/page/n33/mode/2up?view=theater

- Fig. 15: http://site.mast.br/catalogo/conteudo/cat16/cat16.pdf

- Fig. 16: https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/trade-literature/scientific-instruments/files/52523/imagepages/image46.htm

- Figg. 17,19,20: sono tratte dal video 13

- Fig. 18: https://www.sil.si.edu/DigitalCollections/trade-literature/scientific-instruments/files/52523/imagepages/image43.htm

- Fig. 21: è tratta dal video 15

- Fig. 22: è tratta dal video 16

- La foto di Fig. 6 è di P.Paura, 2017

Le frecce e i numeri nelle Figg. 1,5,6,7,8,18,19,20,21 e 22 sono state sovrapposte alle figure originali per una migliore comprensione delle relative immagini.